熊本県立芦北高等学校(通称:芦高<あしこう>)とのアマモを対象とした共同研究体制も35・36ヶ月目に入りました。

≪スタート時の話題、当社のアマモ研究についての説明・資料は 【コチラ】≫

≪ご参考(以前の活動記録):2019年 【2月】・ 【3月】・ 【4月】・ 【5月】・ 【6月】・ 【7月】・ 【8月】・ 【8月(芦北高校「優秀賞」)】・ 【9月】・ 【10月(アマモサミット・芦北高校もプレゼン)】・ 【11月】・ 【12月】・2020年 【1月】・ 【2月】・ 【3・4月】・ 【6月】・ 【10月】・ 【11月】・ 【12月】・2021年 【1月】・ 【2月】・ 【3月】・ 【4月】・ 【5月】・ 【6月】・ 【7月】・ 【8月】・ 【9月】≫

2018年12月より月1度の、同校「林業科 アマモ班」のアマモ場造成への活動にも参加させて頂いておりますが、

2021年10・11月は、ラボ活動(アマモ種子選別・アマモポットづくり)・干潟活動(いよいよ新シーズン、「夜間」のアマモ移植、観察。そして空撮画像撮影)を行いました。

<ラボ活動>

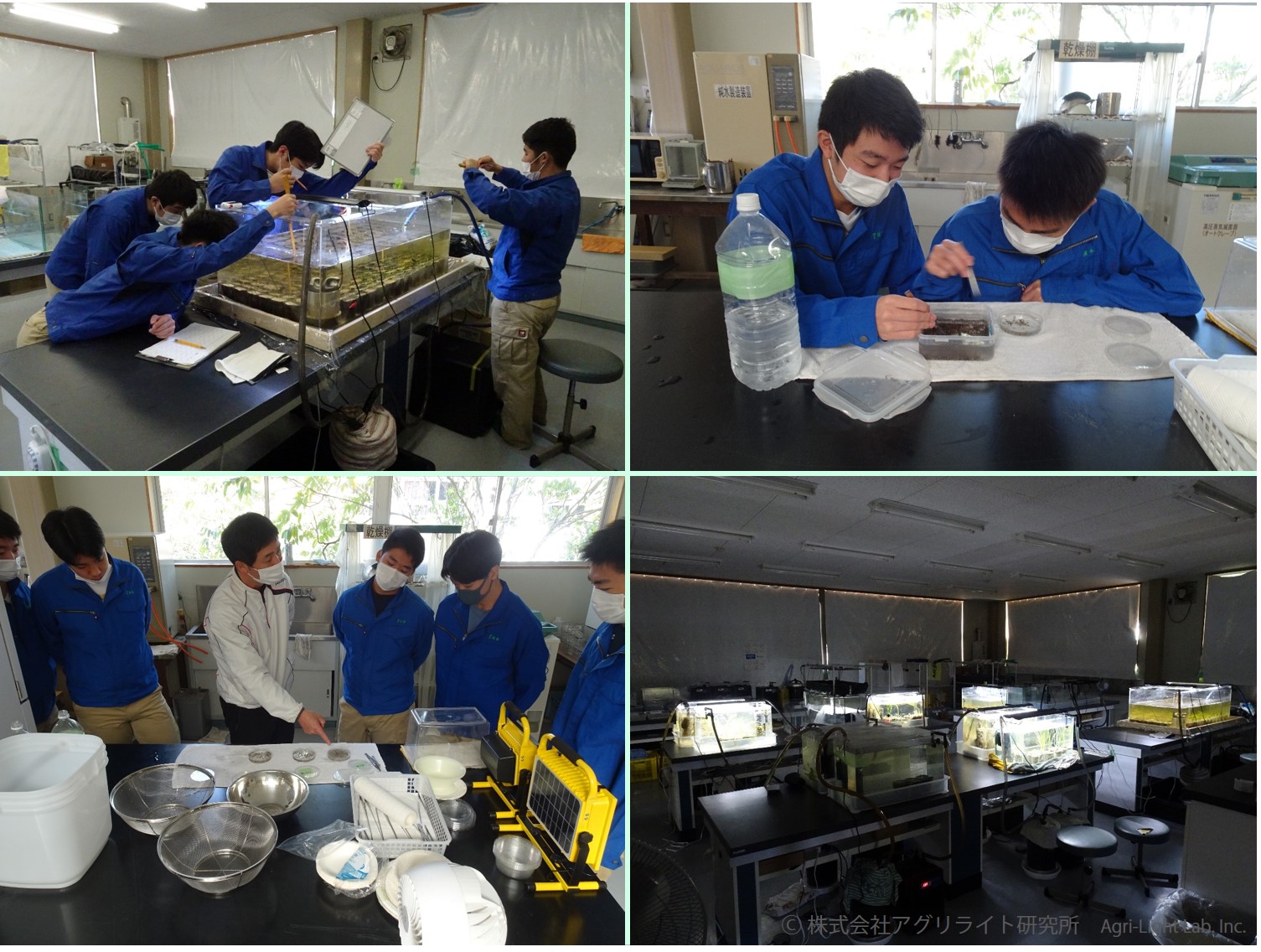

10月29日の様子

↑ 9月14日にアマモ種子をセットしたアマモポットから順調に芽がでてきて、生徒さんたちは日々その記録を進めております(左上)。

また、種子選別作業も継続中。研究や今後の栽培に使用するアマモ種子を取得していきます。

その過程や保存手法により新たな発見もあり、いずれのプレゼン材料になるかと思います。

11月2日の様子

↑ (左上・右上)新たに4つの水槽環境構築を行いました。

海水セッティング後は、水温や濁りの安定目的で数日間放置し、後日、生育順調なアマモポットを入れていきます。

(左下・右下)その後、水槽内の「光量子測定」を実施。今年2月は、長いタモに括り付けて実際の海で測定を行いましたが、

今回は水槽内の測定です。

改めて光量子とは?と機器の利用方法についてレクチャーしました(筆者・園山が担当)。

===

PPFD値とは(補足)

:

照度はヒトが感じる明るさの単位(緑色が多いと明るく感じる)ですが、

植物(ここではアマモ)の光の感じ方は、照度ではなく光の粒の量で示すもので、

PPFD値(光合成光量子束密度:光合成に有効な波長400nm~700nmの範囲で、

1秒あたり・1㎡あたりの光量子の数)を用います。

例えば、青い光と白い光のPPFDが同じ量の光が当たっていても、

ヒトには白の方が明るく感じますが(緑色成分が多くあるので)、青い光の方が暗く感じます。

植物の光合成に必要な光は同じですが、照度とPPFDは違いがでます。

今回は、水槽内という狭い環境といえども、アマモポットに到達する光の量を確認するための測定でした。

===

↑ 水槽内でどのくらい数値がかわるものかを実感、また測定機器の使用感を味わっていただきました。

(立ち上げ後の水槽の濁りが解消された後日、生徒さんだけで測定できたようです)

水深別、水槽内壁に近い方か照明灯具の真下か、灯具数ごと、芽が出たアマモ水槽の環境・・・と、

数値変化が大きいことが確認できました。

<干潟活動>

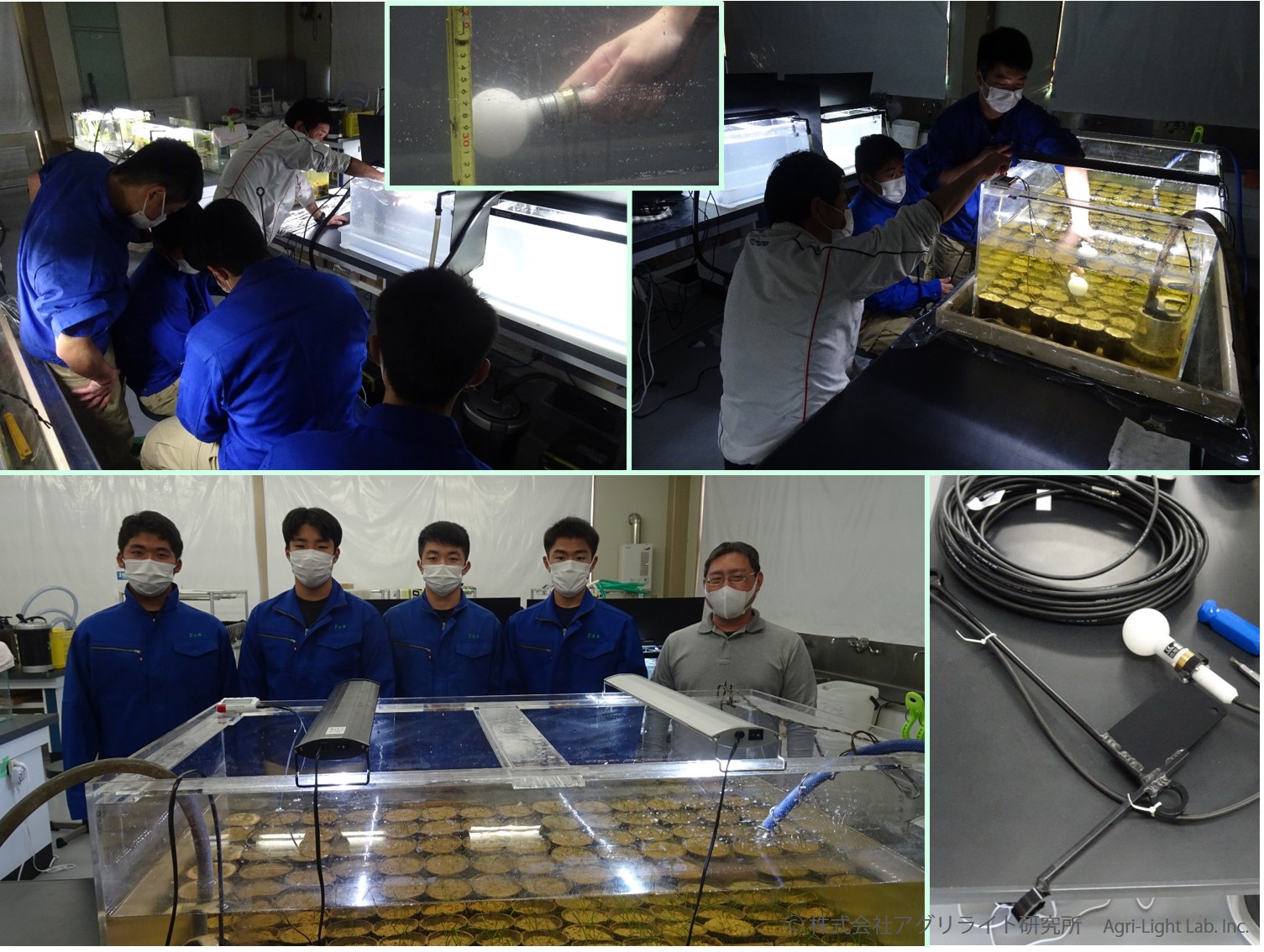

11月6日(土)、大潮干潮時間(3時半ごろ)にあわせて、深夜3時集合で活動開始です。

10月にアマモの葉は抜けてしまい、この11月からは新たな葉が生えてくるタイミングとなり、新たなシーズン(アマモ生活環)が始まります。

そして、干潮時間で活動しやすい潮位となるのは明るい時ではなく深夜時間帯となり、11月からは深夜活動となります。

芦北高校から3年生5名(アマモ班全員)と前島先生、当社からは筆者(園山)と北野研究員の参加でした。

↑ 集合場所の堤防付け根から、活動場所までは堤防上を徒歩10分ほどの移動となります。

途中段差も注意して資材類を運搬しながら到着。

(右下)その後、早速、内海側(堤防から北側)の多年生アマモを観察・採取していきます。

↑ 今年も11月には多年生アマモから新たな葉が30-40cmほど伸びており、無事に採取。

水温や草丈のデータも採取していきます。

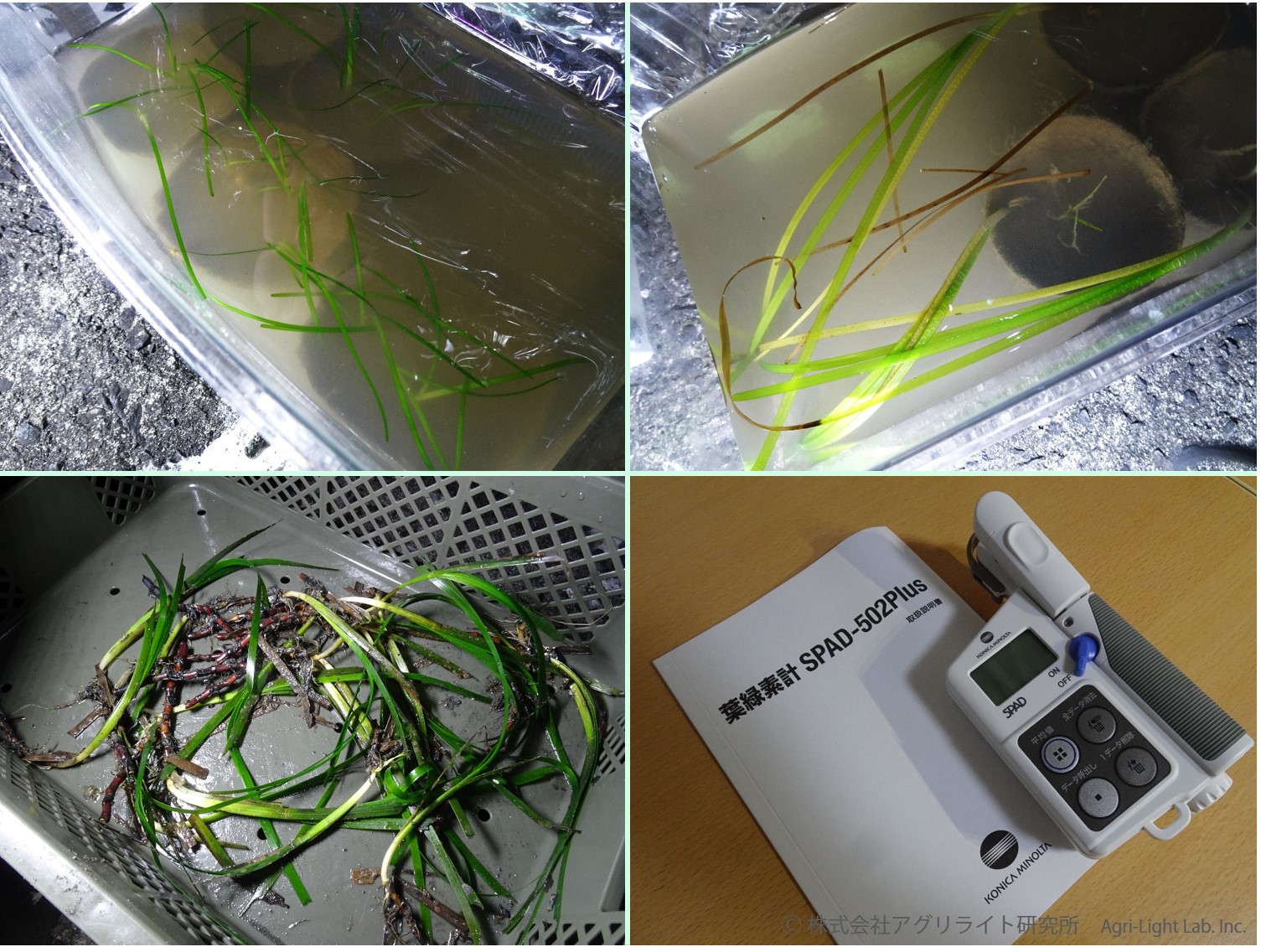

↑ 今回は、アマモラボの水槽で生育させていたアマモも移植します(左上・右上)。

(左下)今回採取したアマモですが、水槽で生育のアマモと比べて葉の色も異なることがわかります。

(右下)そこで、今回初登場「SPAD計」を持参しましたので、「SPAD値」を測定していきます。

===

SPAD値とは

:

概して葉に含まれるクロロフィル量(緑色に見える成分)に相関があり、農作物の栄養素が足りているかどうかの指標として用います。

計測装置メーカー HPでの解説

===

↑ (左上・右上)アマモの葉を測定を行うのは初めてだったので、まずは適度に測定してみて、

その後、生徒さんにSPAD値とは?を解説し、測定方法をレクチャー。

農作物の測定同様、厳密には「測定葉位(何葉目か)と部位(中央付近など)」の方針を決められればと思いますが、

まずは、どのような数値になるかを確認機会となりました。

見た目の葉色どおり、水槽で生育したアマモと採取した自生したアマモとはSPAD値が大きく異なっていました。

ということは、自生アマモのSPAD値に近づけるための生育環境を作り出す!という目的が、

SPAD値という数値化で出来上がったことになります(新たなテーマ)。数値化は大事です。

(左下・右下)北野研究員からは1年前・昨年11月に移植したアマモの地下茎を確認し(1年間外海で根付いてくれていました)、地下茎と根の生長状況を解説です。

↑ (左上・右上)また、北野研究員は、定期的に行っている分析用の底質サンプルの採取を回収

(左下・右下)私(筆者・園山)も入りましたが、地下茎の残り具合を確認。しかし一人での暗闇の海は膝上潮位でも不気味な怖さを感じました。

来月からは、深夜ではいつもの堤防からの監視・記録係に戻りそうです・・・

↑ その後、内海で採取した多年生アマモと水槽で育てたアマモを外海(堤防から南側のアマモが自生しないエリアでアマモを増やしたい場所)へ移植です。

今シーズンは、昨シーズン移植した堤防からさらに南側(堤防から、より離れた場所)に植えていきます。

2020年7月の大雨時、流れてきた柔らかい土が堆積し、足がとられやすい環境でしたが、その後少し固められている様子なので、

堤防から少し遠い場所でも到達しやすくなったこともあり、上記場所が今シーズンの移植試験区エリアと決まりました。

また、今後のアマモポット苗づくりなど、ラボでの水槽試験用に底質を採取し終了です(右下)。

↑ 最後は恒例の集合写真。アマモポーズにて。おつかれさまでした!

<空撮データ取得>

春から続けているアマモ場空撮画像取得も定期的に継続しています。

↑ 10~11月では、今回も地元のドローンオペレーター高峰さんに依頼し、3機会フライトいただきました(実施目的(ページ展開後下部))です。

特定の潮位でのデータ取得日時としておりますが、天候(風も)を見ながらの実施にて、いつもありがとうございます。

↑ 久しぶりに空撮画像掲出です(11月)。

今シーズン、どのくらいアマモ場が確認できるか楽しみです。

↑ 最後に定期的な堤防訪問時でのスナップショットです。

≪ご参考:芦北高校との活動記録リンク集≫

【2018年12月】 : 共同研究体制スタート。アマモ班と初顔合わせ。

【2019年 2 月】 : 芦北高校に当社研究水槽設置。アマモ班との座談会。

【2019年 3 月】 : 深夜の定植活動

【2019年 4 月】 : 明るいときの定植活動(この月より最干潮時間が陽が高い時のため)

【2019年 5 月】 : 花枝採取、マリンチャレンジプログラム授与式

【2019年 6 月】 : ロープ式下種更新法でのアマモ場造成

【2019年 7 月】 : 土壌採取、分析

【2019年 8 月】 : 土壌採取、分析、取材

【2019年 8 月】 : 芦北高校「優秀賞」

【2019年 9 月】 : アマモ観察、採取

【2019年10月】 : アマモサミット・芦北高校もプレゼン

【2019年11月】 : アマモ観察、採取(この月より最干潮時間にあわせて深夜活動)

【2019年12月】 : アマモ移植(試験区設定)、観察、採取、取材

【2020年 1 月】 : アマモ移植(試験区設定)、観察、採取、当社ラボ見学来訪

【2020年 2 月】 : アマモ移植(試験区設定)

【2020年3・4月】 : アマモ移植(試験区設定)、観察

【2020年 5 月】 : アマモ試験区観察、採取

【2020年 6 月】 : ロープ式下種更新法でのアマモ場造成・試験区観察・ドローン飛行による撮影・芦北町環境基本計画掲載

【2020年 9 月】 : 豪雨後の記録1<堤防から見た画像>

【2020年 9 月】 : 豪雨後の記録2<上空・水中から見た画像>

【2020年10月】 : アマモ種子選別

【2020年11月】 : アマモ観察、移植(試験区設定)、種子洗浄、海辺の自然再生・高校生サミット2020

【2020年12月】 : アマモ観察、移植(試験区設定)、「高校生マイプロジェクトAWARD in 熊本・益城」

【2021年 1 月】 : アマモ観察、移植(試験区設定)、空撮画像取得開始

【2021年 2 月】 : アマモ観察、移植(試験区設定)、アマモ種子試験、空撮画像取得、光量子測定

【2021年 3 月】 : アマモ観察、移植(試験区設定)、アマモ種子試験、空撮画像取得、高校生マイプロジェクトAWARD 全国summit

【2021年 4 月】 : アマモ観察、移植(水槽生育分)、アマモ種子試験、空撮画像取得、マリンチャレンジプログラム授与式

【2021年 5 月】 : アマモ観察、移植(水槽生育分)、ロープ式下種更新法、アマモ種子試験、空撮画像取得

【2021年 6 月】 : アマモ観察、移植(水槽生育分)、ロープ式下種更新法、空撮画像取得、日本沿岸域学会参加

【2021年 7 月】 : アマモ観察、空撮画像取得、くまもと環境賞受賞

【2021年 8 月】 : アマモ観察、空撮画像取得、マリンチャレンジプログラム全国大会出場へ

【2021年 9 月】 : アマモ観察、空撮画像取得、アマモ種子選別、アマモポット苗作成

【2021年10・11月】 : アマモ観察、移植(試験区設定、水槽生育分)、空撮画像取得、アマモ種子選別、光量子測定、SPAD値測定

【2021年12月】 : アマモ観察、移植(試験区設定、水槽生育分)、空撮画像取得、SPAD値測定

【2021年 1 月】 : アマモサミット・芦北高校もプレゼン

【2021年1・2・3月】 : アマモ観察、移植(試験区設定、水槽生育分)、空撮画像取得、SPAD値測定、水槽環境構築、マリンチャレンジプログラム全国大会、サイエンスキャッスル九州大会